「人生100年時代って言われて嬉しいと思える人はどれだけいるんだろう?」

取材の中で、こんな印象的な問いに出会う場面があった。

「みんなが100年でも生きたいって思える社会にはなっていないのが悲しくて。豊かに生きる技術は未熟なまま、長く生きる技術は勝手に高まっていく感じ。居場所がないと感じる人、退屈に憂う人、総じて生きるのが辛い人が置いてけぼりになっているようで切ないなって思う。いろんなシーンで人の幸福が置き去りになってしまっている。」

「でも、もし、「ここになら居たいし、居られるな」って思える場所や関係性がみんなにあったなら、人はもっと「生きたい」って思えるようになるんじゃないかなって思うんです。」

そう話すのは、今回取材させていただいた嶋田匠氏だ。

敗戦から高度経済成長を遂げ、物質的には生きることに事欠かなくなった今日の日本。しかし、その一方で精神的な枯渇はこれまでにないほどに広がっているように思える。自殺率は依然として高く、「心の病」を抱える若者世代はついに3割を超え※1、コロナ禍によって若者世代の約半数は「無気力だ」と答える※2。孤独を感じる人は全世代的に増え、イギリスに続いて世界で2番目に「孤独・孤立対策担当大臣」なるものができてしまったほどだ。

※1 日本生産性本部「第9回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査より

※2 日本赤十字社「新型コロナ禍と若者の将来不安に関する調査」より

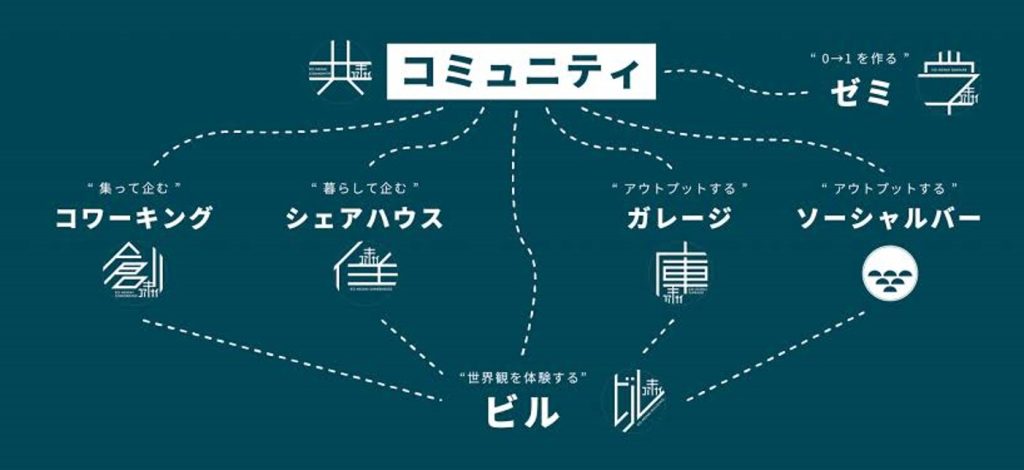

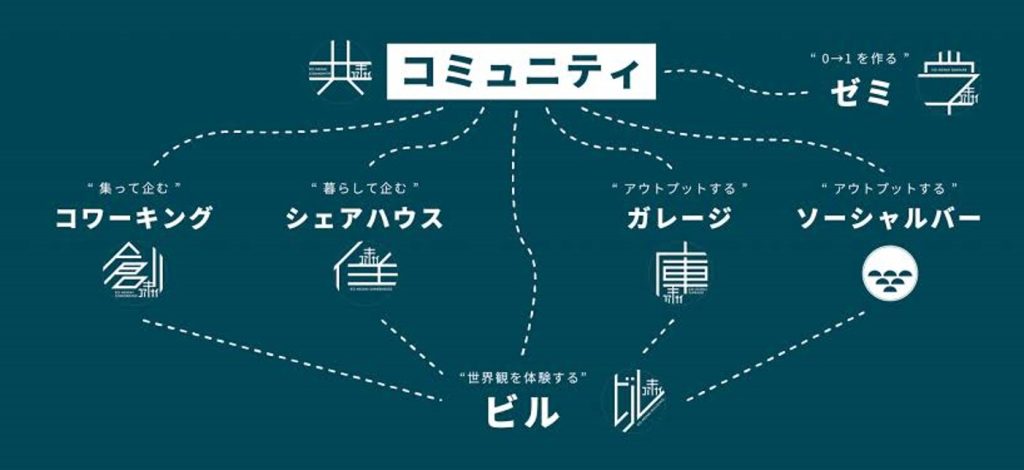

嶋田氏は、そのような社会的孤独や生きがいの欠乏といった社会課題に対して、「いつでも安心して帰ってこられる場づくり」をコンセプトに、日替わり店長たちと共に営む「ソーシャルバーPORTO」と、自分らしさを活かした小さな商いである「コアキナイ(個商い×小商い)」が生まれる生態系を育む「コアキナイプロジェクト」の2つを主宰する。

バーの運営と小商いづくりというと全く異なった営みに思えるが、「よりどころ」と「やくどころ」という2つの居場所づくりに取り組んでいる点で共通しているという。

なぜいま、「よりどころ」と「やくどころ」という2つの居場所づくりが求められているのか。独自の居場所論を育むことにつながった、原宿キャットストリートでの「無料相談屋」という原体験。ソーシャルバーとコアキナイ、2つの居場所づくりを通じて見えてきた、これからの豊かさを育んでいくための小さな経済圏「コミュニティエコノミー」について伺った。

PROFILE

嶋田 匠

ソーシャルバーPORTO 代表/コアキナイ 主宰

1992年、東京生まれ。大学卒業後、株式会社リクルートキャリアに新卒入社。約3年間リクルート代理店の経営支援に従事し、独立。 2018年、日替わり店長のソーシャルバー「PORTO(ポルト)」を有楽町に開業。その後、北品川と日本橋に店舗を展開。 2019年、コアキナイ(個商×小商)を育む社会づくりプロジェクト「コアキナイ」をはじめる。その他、「さとのば大学」では「コアキナイ演習」など、自分とつながったプロジェクトづくりの講義を担当。

「店長」と「お客さん」の境をあいまいに~みんなで営むソーシャルバー

ソーシャルバーPORTOは、日本橋と品川、2023年9月からは長野県辰野町にもオープンし、現在では3店舗ある。

いわゆる普通の「バー」とはちょっと違う。カウンターの周りをお客さんが囲んで座り、お酒が提供される点はバーそのものだが、ドリンクをつくってくれるのは、マスターではなく、普段は会社員や別の仕事をしている普通の社会人だ。客層も20代〜60代とかなり幅広く、気取った雰囲気や敷居の高さはない。初めましてのお客さん同士でも、打ち解け合い、楽しげな会話があちこちで生まれる、そんな和やかな場だ。バーのようでバーでない。お店のようで、お店でない。そんな不思議な空間がPORTOの特徴になっている。

美容師、デザイナー、編集者、お坊さんなど多種多様な日替わり店長がPORTOを営む

さらにユニークなのは、PORTOというお店の運営体制だ。PORTOには社員や従業員のような概念がなく、PORTOの運営も全て日替わり店長が行なっている。例えば、商品の仕入れや、お客さんとの関係を深めるファンマーケティングや、店長同士が仲良くなるためのコミュニティマネジメントなど、そのほとんどを日替わり店長が「ダイジン」と呼ばれる役割をボランタリーで担って、文字通りみんなでPORTOを営んでいる。

店舗運営や組織マネジメントを経験したことがある人なら、なぜボランタリーなのにお店がまわり続けているのかきっと不思議に思うだろう。

だからこそPORTOでは、「お客さん(消費者)」と「店長(提供者)」、「店長」と「店舗オーナー」のような機能的で非対称な関係性ではなく、「おかえり」や「ありがとう」という血の通った会話や助け合いのようなやり取りが行われる、フラットな関係性が実現している。

始まって5年が経つソーシャルバーPORTOは、会社と家の往復になりがちな社会人にとってのサードプレイスとなり、そのニーズも高まりを見せている。東京以外にも長野県辰野町にPORTOが生まれたり、沖縄・練馬・東銀座にもソーシャルバーは広がっている。また、2023年10月からはコクヨが運営する集合住宅「THE CAMPUS FLATS」にも交流の場としてソーシャルバーに近い仕組みが導入され、PORTOが企画・運営を担当している。

「THE CAMPUS FLATS」にも導入されたソーシャルバー

ソーシャルバーを営むために重要なのは「ちゃんとし過ぎない勇気」

そんな居場所づくりのために必要なのは、「ちゃんとし過ぎないこと」だという。

実際、PORTOの店長になった人には、PORTOをお客さんとして手伝っているうちに、店長側になったり、日替わり店長としてPORTOに関わる中で、お客さんとの関係を深めるためのSNS発信やブランディングの必要性を感じ、自ら「ダイジン役」を買って出た人もいる。

完璧でない運営体制だからこそ、お客さんがPORTOという場をつくる一員になれる。緩さのある体制だからこそ、店長がPORTOというお店を守り育んでいく「やくどころ」を得ることにつながる。ちゃんとし過ぎないということは、そこに「関わり余地」を生み、店長とお客さん、スタッフとお店といった役割や境界線を曖昧にし、共に場を営んでいく仲間に変えてしまう不思議な作用があるのかもしれない。

とはいっても、他の多くのお店は完璧なサービスを目指していく中で、そこに逆行するように不完全さを前提にしたやり方を続けることに難しさはないのだろうか。

嶋田氏の話を聞いていて、「自立とは、依存先を増やすこと」という東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎氏の自立論を思い出した。多くの場合は、自分の力を高めて何者にも頼らないことが自立だと思ってしまいがちだが、不完全な自分を隠さずにを他者に差し出していくことで、頼り合える関係性を育んでいくという、弱さを前提にした自立のあり方もある。PORTOが多くの社会人にとって居心地が良いのも、お互いの「弱さ」を隠さず、頼り合える関係性を築けるからなのかもしれない。

原宿の路上で1500人の「相談」にのって見えたこと

嶋田氏は、なぜソーシャルバーのような居場所づくりを始めたのだろうか。また、「他信」という考え方はどのように育まれてきたのだろうか。きっかけは、大学生の時に始めた「無料相談屋」の活動が大きいという。

最初はなかなか相談してくれる人もいなかったが、自分から通行人に挨拶をするようにしたり、雨の日と雪の日以外は毎週日曜日に欠かさずキャットストリートに立ち続けた結果、徐々に道ゆく人から相談をされるようになっていった。

さらに無料相談屋を続けているうちに、面白い現象が起こり始めたという。

そんな無料相談屋の経験を通じて、人の生き方やキャリアに関心を持った嶋田氏は、リクルートキャリアに入社。そして同社の在籍中にPORTOを開業することになる。

無料相談屋を通じて、自分自身が誰かのよりどころになるという体験をした大学3年生の嶋田氏

自分らしさを起点に社会とつながる「コアキナイ」

PORTOを開業してから、1年後。嶋田氏はさらに新たなプロジェクトを始める。それがコアキナイゼミという、「その人らしさ」を活かした小(個)商いづくりゼミだった。コアキナイの意味と生み出した経緯について、嶋田氏はこう説明してくれた。

コアキナイゼミは、6名の少人数制、約4ヶ月間で受講生それぞれがコアキナイを立ち上げるというもので、これまでに、30人が参加。参加者の中から実際に、自分だけのオリジナルスパイスカレーをつくるオンライン講座、自然の中で自己と対話することで自分をチューニングしていくリトリートプログラムなど、それぞれの形でのコアキナイが人の数だけ生まれている。

また、ゼミだけでなく、仲間たちと共同生活をしながらコアキナイを育んでいくための「コアキナイハウス」や、コアキナイを実際に世の中に提供してみるチャレンジショップとしての「コアキナイガレージ」なども用意し、コアキナイが育まれやすいエコシステムまで作っている。

コアキナイハウスのメンバー

「人生100年時代」への違和感と、居場所づくりという希望

「よりどころ」や「やくどころ」を提供するPORTOという営み、それぞれにとっての自然な「やくどころ」が育まれる生態系を提供するコアキナイという営み。

学生時代の無料人生相談屋から数えれば、約10年以上にわたり、一貫して居場所づくりに取り組んでいる嶋田氏を突き動かすモチベーションとは何なのだろうか?

今日の社会が、安心して人生を生きられるという本来当たり前にあったはずの「ホームベース」を失ってしまっていると感じるからこそ、事業を通じて、人生を通じて、居場所づくりに取り組んでいるという嶋田氏。

そんな嶋田氏が、いま新たに構想しているのは「点」としての居場所づくりから、「面」としての「村づくり」だという。

例えば、100人の村があったとして、その中で、カフェというコアキナイを営む人、農業というコアキナイを営む人、宿というコアキナイを営む人というように、コミュニティの豊かさに繋がりながらも自分に根ざした役割を一人ひとりが担っていく。そしてそれが経済的にもまわっていく。その時点で足りない機能は、選択的に市場経済に頼っていく。そんな村を構想しているという。

ソーシャルバーPORTO5周年を記念して元小学校を活用した行われたPORTOフェス

脱GDP~多様な「コミュニティエコノミー」が多様な豊かさを叶える

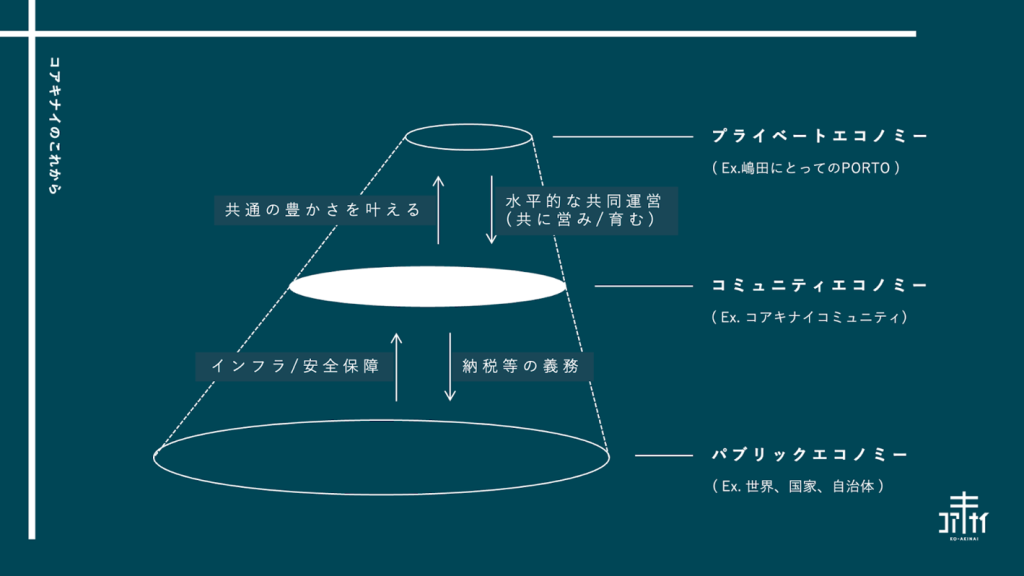

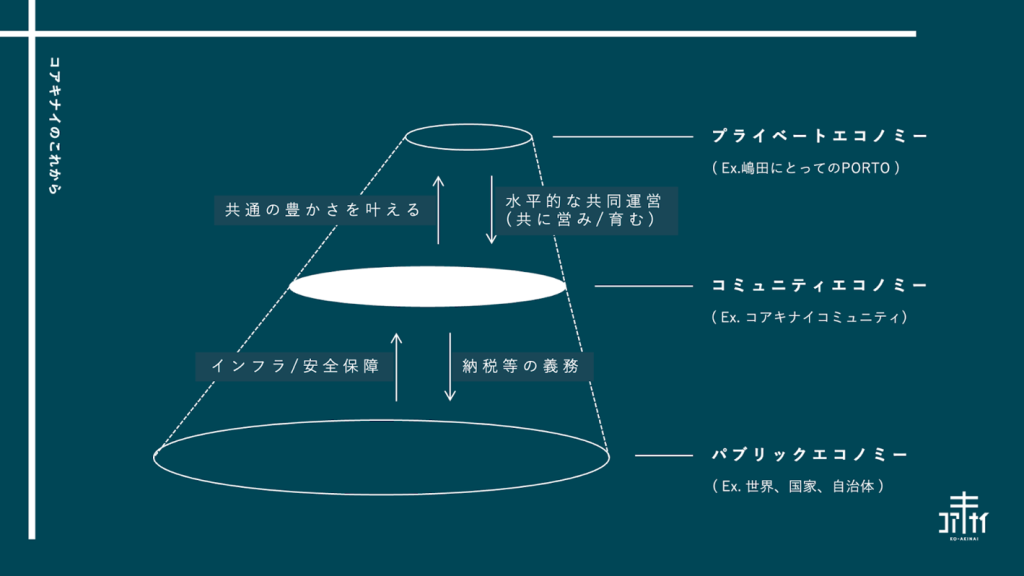

大事なのは、豊かさのバリエーションが増えることだと嶋田氏は語る。何を豊かだと感じるかは人によって違うからこそ、嶋田氏にとっての「コアキナイ」のように、それぞれの人が思う豊かさを実現できる複数の「コミュニティエコノミー」が必要なのだ。

豊かさの定義は人それぞれだからこそ、今ある一つの経済(≒パブリックエコノミー)にその全てを頼ることはできない。それぞれの豊かさの定義に基づいた、コミュニティエコノミーをそれぞれがつくっていくことで、既存のパブリックエコノミーを否定するわけでも、それに過度に依存するわけでもなく、多様な経済圏を選べるようになる。一つではなく、複数の経済圏に依存する、そんな自律分散的な社会は、多様な幸福をより叶えやすい社会と言えるかもしれない。まさに依存先を増やすという自立のあり方だ。

もちろんGDPに代わる、多様な豊かさを測る指標が世の中のスタンダードになるには、まだまだ待たねばならないだろう。だからこそ、嶋田氏は多様な豊かさを実現するための具体的なコミュニティを仲間と一緒につくり続けている。

足元から自身が信じる豊かさを叶えられるコミュニティエコノミーを手作りしながらも、他の人にとっての豊かさも叶えられる社会を思う嶋田氏は、起業家でありながら、思想家のようにも思えた。

経済性やビジネスの論理によって行き場を無くしてしまった「よりどころ」や「やくどころ」を、自分たちの手に取り戻すチャレンジをこれからも追いかけていきたい。

「失われた30年」という時代が、ほぼ人生と重なる私たち20〜30代。

一般的に言われるのは、「経済が失われた」ということだけれど、本質的に失われたのは、効率化の中で失われた私たちの「よりどころ」や「やくどころ」だったのかもしれない。

逆に言えば、数字上の経済を追う前に、私たちの生活の中で安心できる居場所、一人ひとりの豊かさを叶えられるコミュニティをふたたび作り直していくことが、より多様な幸福を叶え、その幸福の集積として大きな経済にも影響を与えていくのだ、という考え方はいささか理想がすぎるだろうか。

日本経済のようなもの大きなテーマを論じても仕方がないからこそ、安心できる居場所づくりや、やりがいを犠牲にしない複業としての小商いづくり、顔が見えて、頼り合える小さな経済圏を作っていくことが、これからの社会での現実的な理想(「Another now=新たな当たり前」)なのだと、嶋田氏の話から希望を感じる取材になった。

嶋田:ソーシャルバーPORTOは、日替わり店長が切り盛りするバーです。人材、IT、デザインなど様々な分野の会社員やフリーランスを本業とする人が、月に一度PORTOで日替わり店長をしてくれています。毎日違う店長がお店に立ってくれるので、友達や知り合いの輪が広がっていき、PORTOに行けば必ず誰かがいる、そんな居場所を目指しています。