2023年4月に徳島県神山町に開校した神山まるごと高等専門学校(以下、神山まるごと高専)。人口5000人の田舎町に、若者がテクノロジー・デザインを学び、起業家精神を育てる場が生まれた。日本で約20年ぶりの高等専門学校の開校、企業からの出資による学費実質無償化の実現、全寮制など、いわゆる「地方の高専」のイメージとはかけ離れた学校だ。

立ち上げから参画し、事務局長を務める松坂氏に、神山まるごと高専とはどのような学校で、それたらしめるのは何か、話を聞いた。

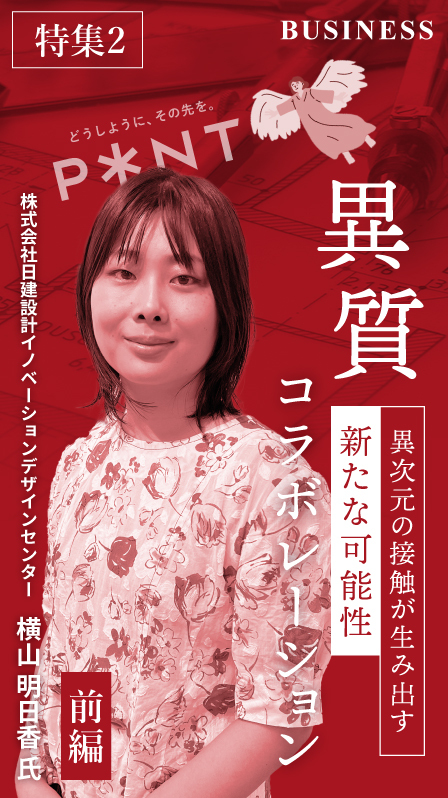

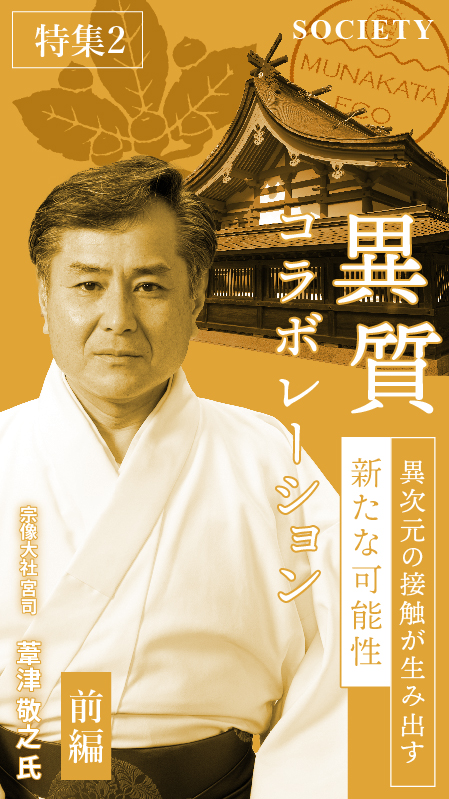

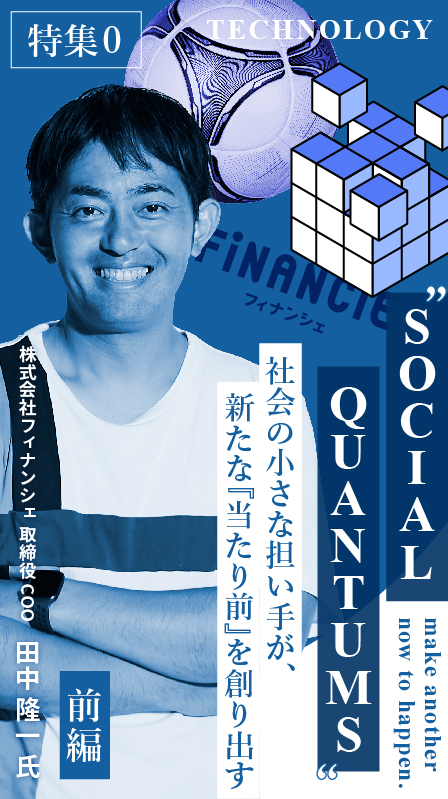

PROFILE

松坂 孝紀

神山まるごと高専

事務局長

東京都生まれ。東京大学教育学部を卒業後、人材教育会社に入社。マーケティング、人事、経営企画などを担当した後、2017年に子会社として人事コンサルティング会社を起業。自社の経営を行いながら、コンサルタントとしても活動し、企業や地方自治体の人づくり・組織づくりプロジェクトを多数推進する。2021年より神山まるごと高専の立ち上げに参画。学校教育に新風を吹かせるべく、経営メンバーとして学校づくりに邁進中。

テクノロジー×デザイン×起業家精神で日本社会に必要な人材を育てる

神山まるごと高専の最大の特徴は「テクノロジー × デザインで人間の未来を変える学校」というコンセプトだ。まずはこのコンセプトに至ったプロセスを伺った。

どれもビジネスの世界では以前から重視される要素だが、それらを一纏めにし、しかも高等専門学校のコンセプトに掲げるのは非常に新しく感じる。一方で、近年はビジネスでも学校でも掲げられる、グローバルという言葉がないのはなぜなのだろうか。

大小様々な仕掛けで「授業の外=カルチャー」を作ることにコミットする

学生時代における課外活動の重要性を再認識する一方、「学校」とはどこまでなのかという疑問が浮かぶ。神山まるごと高専のスタッフ(※神山まるごと高専では教員も学校職員も一律「スタッフ」と呼ぶ)は、どこまでを責任範囲としているのだろうか。学校の教室の外で起こることに学校が関わることは本当にできるのだろうか。

「カルチャーを作ることにコミットする」

これを徹底することは並大抵のことではないだろう。カルチャーは、現場での一つひとつの意思決定の積み重ねだとすると、それを担うスタッフが重要だ。スタッフ一人ひとりが自律的であり、本質的な意思決定を臨機応変におこなうことができるのはなぜだろうか。松坂氏から出たキーワードは「βメンタリティ」だ。

マクロな視点を持ったバランス感覚で現場の源となる

βメンタリティによる行動がカルチャーを作り、そのカルチャーが一人ひとりのスタッフを支え、本質的なトライアンドエラーが起こるサイクルがあることが分かった。事務局長である松坂氏はこのサイクルを現場で作ってきた中心的存在だ。「教育は現場だ」という強い信念のもと、自らの役割をCOO的事務局長と表現する。

準備段階から注目を集めていた神山まるごと高専は、まさにエネルギーと資本が集まる場であり、従来の学校づくりとはまったく違うアプローチで開校を迎えた。そのユニークさの1つがプロボノの活用だ。

神山まるごと高専は、内部、外部問わず、延べプロボノ150人、企業80社が関わって準備・運営してきたそうだ。立場もスキルもまったく違う人々が同じ現場で力を発揮するには、フィールドの整備が重要だ。

松坂氏がこれだけ多くの人が関わる現場をホールドし、リソースをアレンジして来られたのは、自身のバランス感覚のおかげだと言う。

東京大学教育学部を卒業後、人材教育会社、人事コンサルティング会社と、キャリアを通して教育の未来を探究してきた松坂氏。神山まるごと高専は学校教育のオルタナティブ、かつ、テコであり、その神山まるごと高専のテコを抑えているのが松坂氏といえるだろう。「教育は現場だ」という松坂氏の言葉に表れているように、素晴らしいコンセプトを立てても、教育の現場でそれを形にすることが最も難しく、最も重要だ。丁寧に作られていくカルチャー、外部との関わり、先生のマインド、どれも欠かせないものだが、それらを有機的に繋ぐフィールドが神山まるごと高専の胆の1つといえるのではないか。

どのルートから行っても明るい未来があると信じて、様々な選択肢から教育を選べている子供と保護者は、今の日本にどれくらいいるだろうと想像する。

神山まるごと高専に続き、教育のオルタナティブが頻出する未来に備え、私たちは子供の持つ力と可能性を信じる勇気を持ち、教育に向き合うことが重要なのではないだろうか。

松坂:コンセプトを立てるときにまず、日本の社会においてどういう人が必要かを考えました。そうしたら、世の中を大きく変えていくために必要なこととして、テクノロジー、デザイン、起業家精神の3つに行き着きました。テクノロジーは21世紀の公用語だと私たちは思っていて、テクノロジーが発達していくと、モノはどんどん作れるようになっていく。そうすると今度は、生き残るもの、選ばれるものが限られていくので、デザインの力がすごく重要になる。デザインの力がテクノロジーに掛け合わさって魅力的なものになっていく。それでもまだ世界を変えるには足りなくて、発信し、広げていくエンジンとして起業家精神が必要です。

この3つが、今の学校教育の中では分断されていて、テクノロジーを学ぼうと思ったら工学部、デザインを学びたかったら美大芸大、起業家精神なら経営学部やMBAなどが選択肢で、それぞれ学べる場所はあるが、全てを学べる場所はない。全部をいっぺんに1人の人間にインストールすることが重要だと思い、ないのであれば新しく作ろうという考えに至りました。

この3つを学校で学べるように、アクティブラーニング型の講義と課題解決型の実践的学習の組み合わせでカリキュラムを設計しています。