ビジネスにおいてユーザーを起点に考える取り組みがトレンドになっている。その中で、個人というミクロな観点からインサイトを発見するアイデアとして、文化人類学が注目を浴びている。日本の大手企業が人材募集の要件に指定していたことで話題を呼んだのも記憶に新しい。

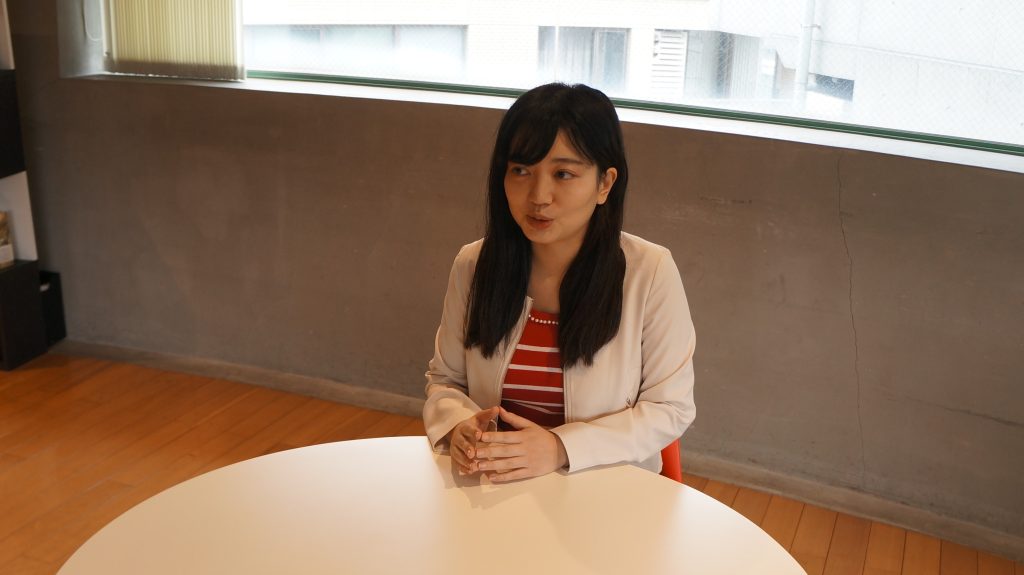

文化人類学の特徴に、観察対象の中に参加してその営みをつぶさに調査することがある。民族研究なども想起される手法を、ビジネスに適用してリサーチ・コンサルティングサービスを提供しているのがアイデアファンドだ。同社を立ち上げた大川内直子代表取締役CEOに、起業の経緯や文化人類学に関心が集まっている背景、社会的要因などについて話を伺った。

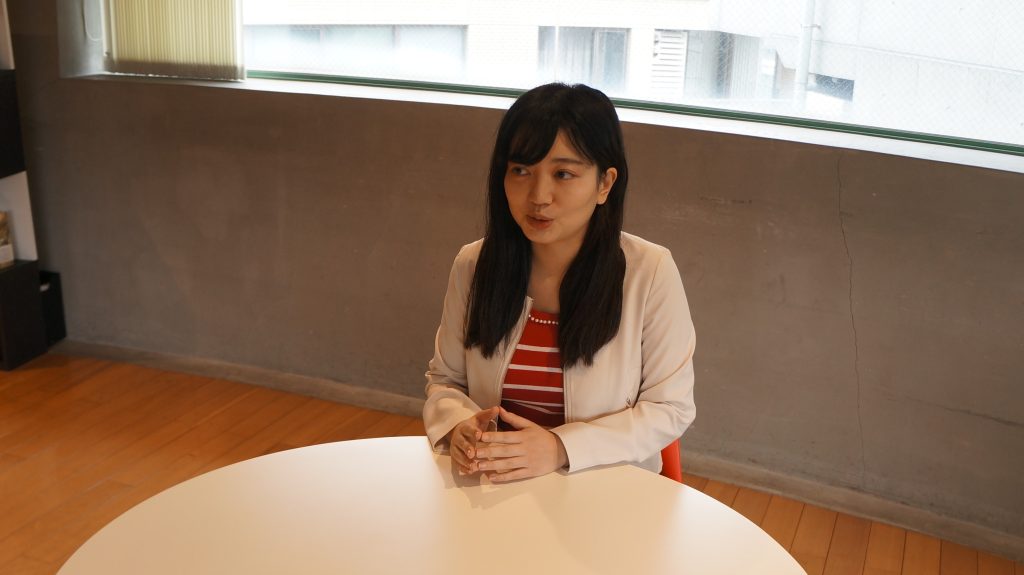

PROFILE

大川内 直子

株式会社アイデアファンド

代表取締役CEO

1989年生まれ。東京大学教養学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。専門は文化人類学。修士課程在籍中に文化人類学の方法論をユーザーリサーチに応用することに関心を持ち、海外リサーチ案件を個人で請け負う。みずほ銀行にGCFコースとして入行し、大手通信企業グループに対するコーポレート・ファイナンスに従事。2018年株式会社アイデアファンドを設立、代表取締役に就任。アイデアファンドではフィールドワークやデプスインタビューなどの手法を活かした調査を数多く手掛け、国内外のクライアントの事業開発・製品開発に携わる。国際大学GLOCOM主任研究員、昭和池田記念財団顧問。著書に『アイデア資本主義』(実業之日本社)。

新しい社会の兆しを行動観察で捉える

アイデアファンドが一般的なリサーチ会社と大きく違う点は、文化人類学的なアプローチや思考法をベースとしていることだ。文化人類学では参与観察という手法で、調査者が調査対象のコミュニティに参加して、生活を共にしながら社会システムや文化様式などを観察するフィールドワークを行う。

アイデアファンドでは調査期間や日常への関わり方をコンパクトにアレンジして、個人の家や、企業のオフィスなどに伺ってフィールドワークを実施している。調査期間は少なくとも1ヵ月ほどで、長い時は1年間近く調査することもある。

文化人類学の手法を活用したリサーチ・コンサルティングをビジネスとして提供しようと思った背景には、これからの社会がインサイトを一層重視するものになり、それは従来のアンケートやインタビュー調査だけではとらえきれないだろうという考えがあった。文化人類学の手法を用いた場合、従来のリサーチとは異なる知見が得られるという。

アイデアファンドでは行為を見つめることに重きを置いており、自らを「行動観察カンパニー」とも称している。対象者の発言と行為には違いがあるという前提の上で、その差異にこそ重要な示唆が隠れていると考えている。

観察の手法についても意識的だ。参与観察の場合、調査者自身が対象者を取り巻く環境の一部になることも意味する。参与観察をする際には元の環境を壊さないように参加することこそが重要だという考え方もあるが、大川内氏はそうした考え方にはある種の暴力性をはらんでいる側面もあると受け止めている。

また、場合によっては調査者を取り巻く環境をあえて変化させることで、調査者自身にどのような変化が起きるのかを調査することもあるという。

起業のきっかけは修士課程での経験

日本では、文化人類学を活用したリサーチを専門的に提供する会社はまだ珍しい。立ち上げのきっかけには、大学院修士課程に在籍していた際に米・Googleからリサーチ業務を請け負った経験がある。

大学院の修士課程終了後は、博士課程への進学や起業ではなく、みずほ銀行のGCFコース(Global Corporate Finance)に就職する。将来的には起業も視野にいれていたが、まずは社会や金融について学ぶ必要性を感じていたという。

GCFコースでは日本で最も資金調達を実施しているソフトバンクグループの案件に対し、積極的に手を挙げて携わった。

みずほ銀行での3年間にわたる修行期間を経て、アイデアファンドを立ち上げる。

アイデアファンドでは、博士課程の研究者を、研究分野と重なる領域のプロジェクトに採用しているのも特徴だ。

この取り組みには、大川内氏が修士課程の時に感じていた”研究者が持つ専門性を活用して正当に対価を得られる場所があれば”、という思いも込められている。

スペックから情緒的価値への転換で高まるインサイトの重要性

ユーザーエクスペリエンスやユーザーインターフェイス等の言葉が様々なシーンで用いられるようになった。新しい社会には、ユーザー起点という考え方が必要だという認識が多くの人に共有されたともいえるだろう。こうした変化の背景に、“スペックから情緒的価値への転換”があると大川内氏は示唆する。

こうした社会では、企業は数値化できない目標という高いハードルに取り組まなければならず、インサイトにアプローチできる人文科学が一層注目されていると語る。海外でもGAFAやゼロックス、インテルなどテクノロジーの最先端を走る企業は、人類学者や社会学者のチームを作り、積極的に調査してインサイトの発掘やアイデアの創出に取り組んでいる。

日本企業は”改善”の領域ですでにあるものをより良くすることに長けている一方で、新しいものを生み出すのは苦手だということはよく聞かれる話だ。実際、インサイトに対する感覚についてもまだうまく根付いておらず、いかにうまく活用していくかは課題に感じられるという。

もちろん、アイデアだけが重要ということではなく、まだ実現していないものを商品やサービスにする工程や技術も引き続き重要だ。日本においては、アイデアを生み出し、形にすることに長けているのは、コンテンツの領域だと大川内氏はみている。

また、アイデアファンドでは、インサイトを見つけるためではなく、企業が欲しい答えを出すためだけの調査については、全て断っているという。

インサイト=顕在化されていない”ニーズ”と認識されることも多いと思うが、取材を通じて”ニーズ”を“社会の兆し”と読み替えることもできる、むしろそうする必要があるのではと思えた。

“どんな結果が出るかわからない調査こそ面白い”という大川内氏の言葉は、”まだ見えない新しい社会の兆しを見つけることが、社会にとっても、自らにとってもプラスになる”という姿勢を端的に示しているのではないだろうか。

調査を通じて、新しい社会の萌芽に積極的にアプローチしているアイデアファンドの姿自体も、新しい社会の兆しに感じられた。

藤井 貴大

anow編集部

エディター/リサーチャー

大川内:日本で一般的にリサーチ会社と呼ばれる企業と比べてかなり長いかもしれません。何をどう調査するかがとても重要だと思っていて、”知りたいことはそもそも何で、何を調査したら私たちの知りたいことがわかるのか”という、調査デザインの初期設定部分もクライアントと一緒に時間をかけて進めていくことも特徴だと思っています。